「2025年・令和7年」今年の「雑節」はいつ?

「2025年・令和7年」今年の巳年(みどし)の雑節(ざっせつ)です。節分、彼岸、社日、八十八夜、入梅、半夏生、土用、二百十日、二百二十日、今年の雑節暦一覧カレンダー付き。

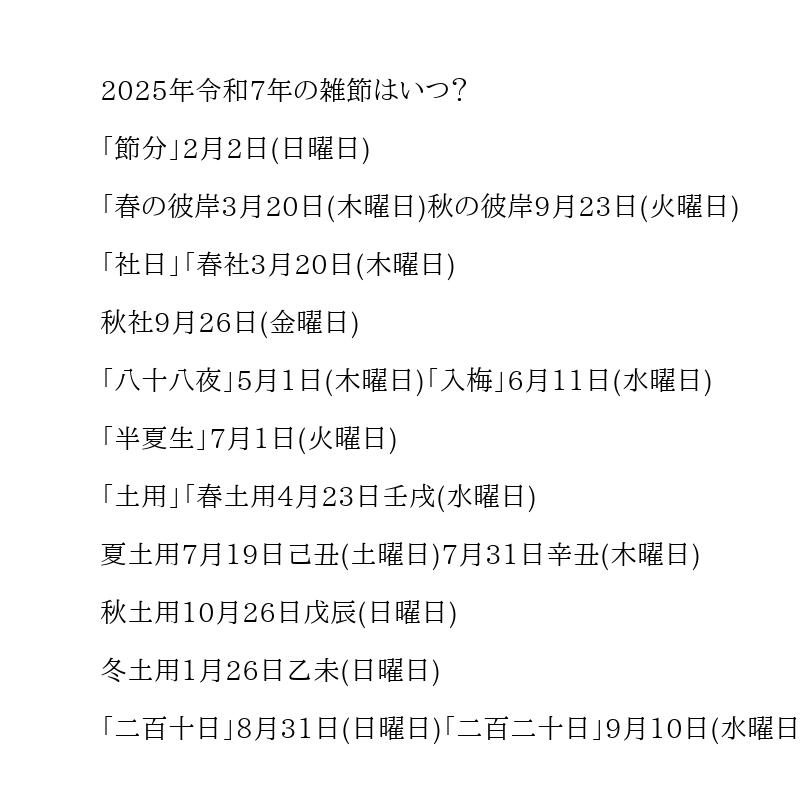

2025年令和7年の雑節

| 雑節 | 日付 |

|---|---|

| 冬の土用(ふゆのどよう) | 1月26日乙未(日曜日) |

| 節分(せつぶん) | 2月2日(日曜日) |

| 春社 春の社日(はるのしゃにち) | 3月20日(木曜日)戊子ぼし(つちのえね) |

| 春の彼岸の入り(はるのひがんのいり) | 3月17日(月曜日) |

| 春の彼岸(はるのひがん) | 3月20日(木曜日) |

| 春の彼岸の明け(はるのひがんあけ) | 3月23日(日曜日) |

| 春の土用(はるのどよう) | 4月23日壬戌(水曜日) |

| 八十八夜(はちじゅうはちや) | 5月1日(木曜日) |

| 入梅(にゅうばい) | 6月11日(水曜日) |

| 半夏生(はんげしょう) | 7月1日(火曜日) |

| 夏の土用(なつのどよう) | 7月19日己丑(土曜日)7月31日辛丑(木曜日) |

| 二百十日(にひゃくとおか) | 8月31日(日曜日) |

| 二百二十日(にひゃくはつか) | 9月10日(水曜日) |

| 秋の彼岸入り(あきのひがんいり) | 9月20日(土曜日) |

| 秋の彼岸(あきのひがん) | 9月23日(火曜日) |

| 秋の彼岸明け(あきのひがんあけ) | 9月26日(金曜日) |

| 秋社 秋の社日(あきのしゃにち) | 9月26日(金曜日)戊戌ぼじゅつ(つちのえいぬ) |

| 秋の土用(あきのどよう) | 10月26日戊辰(日曜日) |

雑節とは

雑節(ざっせつ)とは二十四節気・五節句のほかに、季節の目安となる日をもうけた日本独自の暦。

「節分」(せつぶん)2月2日(日曜日)、「彼岸」(ひがん)「春の彼岸3月20日(木曜日)、秋の彼岸9月23日(火曜日)」、「社日」(しゃにち)「春社3月20日(木曜日)戊子ぼし(つちのえね)、秋社9月26日(金曜日)戊戌ぼじゅつ(つちのえいぬ)」、「八十八夜」(はちじゅうはちや)5月1日(木曜日)、「入梅」(にゅうばい)6月11日(水曜日)、「半夏生」(はんげしょう)7月1日(火曜日)、「土用」(どよう)「春土用4月23日壬戌(水曜日)、夏土用7月19日己丑(土曜日)7月31日辛丑(木曜日)、秋土用10月26日戊辰(日曜日)、冬土用1月26日乙未(日曜日)」、「二百十日」(にひゃくとおか)8月31日(日曜日)、「二百二十日」(にひゃくはつか)9月10日(水曜日)がある。

節分とは

節分(せつぶん)四季それぞれの季節の分かれる日。立春、立夏、立秋、立冬の前日。今日では立春の節入り(2月3日前後の旧暦の正月)のことを指す。豆まきや恵方巻を食べる行事が行われる。2025節分

彼岸とは

彼岸(ひがん)は春分の日と秋分の日を中日(ちゅうにち)とし、前後3日間の7日間が「お彼岸」となる。初日が「彼岸入り」で最終日が「彼岸明け」。仏壇にお供え物を供えたりやお墓参りなど、先祖供養などが行われる。元々は仏教用語で理想の境地のこと。 2025年春の彼岸 2025年秋の彼岸

社日とは

社日(しゃにち)。社(土地神、生まれた土地の神様)を祀る日。春と秋にあり、春のものを春社(しゅんしゃ)、秋のものを秋社(しゅうしゃ)。春分・秋分の瞬間が午前中ならば前の戊の日で午後ならば後の戊の日とする場合と、前の戊の日とする場合がある。 2025年の社日

八十八夜とは

八十八夜(はちじゅうはちや)立春から数えて88日目。5月2日ごろ。農家では種蒔きの季節で農作業開始の基準日とされる。2025年の八十八夜

入梅とは

入梅「にゅうばい」。梅雨の時期に入る日。太陽の黄経が80度の日。6月10日頃。2025年の入梅

半夏生とは

「はんげしょう」半夏(カラスビシャク)が生える頃。夏至から11日目ごろ。畑仕事を終える、田植えを終える目安とされている。2025半夏生。

土用とは

土旺用事(どおうようじ)の略で土用(どよう)。土の気が盛んになるとされる。立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間(19日の場合もあり)、年に4回の春、夏、秋、冬と季節ごとにあり、冬の土用は未の日(どようのひつじのひ)、春の土用は戌の日(どようのいぬのひ)、秋の土用は辰の日(どようのたつのひ)、夏は日の干支が丑の日(どようのうしのひ)が「土用の丑の日」と呼ばれています。土用の期間は4回。土用2025、冬土用2025、春土用2025、秋土用2025。

二百十日とは

二百十日(にひゃくとうか)。立春を起算日として210日目、立春の209日後の日。9月1日ごろで台風による風水害に注意する。2025二百十日。

二百二十日とは

二百二十日(にひゃくはつか)。立春を起算日として220日目。日付ではおよそ9月11日ごろ。2025二百二十日。

雑節(ざっせつ)とは、二十四節気や五節句を補完し、 季節の移り変わりをより正確に把握するために日本独自で設けられた特別な暦日です。農作業の目安として利用されることが多く、以下のようなものがあります。

雑節まとめ

- 節分(せつぶん)

季節を分けるという意味があり、本来は春夏秋冬すべてに節分がありましたが、現在は春の節分だけを指しています。2025年は2月2日(日)です。 - 彼岸(ひがん)

先祖の供養や墓参りを行う習慣があり、この日を含めて7日間が「彼岸の期間」となります。 2025年の春の彼岸は3月17日(月)から3月23日(日)、秋の彼岸は9月20日(土)から9月26日(金)です。 - 社日(しゃにち)

生まれた土地の産土神(うぶすながみ)を祀る風習です。春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日に行われ、2025年は春社が3月20日(木)、秋社が9月26日(金)です。 - 八十八夜(はちじゅうはちや)

立春から数えて88日目にあたり、一番茶を摘む季節とされています。2025年は5月1日(木)です。 - 入梅(にゅうばい)

梅雨に入る頃を指し、2025年は6月11日(水)です。 - 半夏生(はんげしょう)

梅雨明け間近の時期を指し、農家にとって大切な節目の日とされています。2025年は7月1日(火)です。 - 土用(どよう)

立春、立夏、立秋、立冬前の約18日間を指し、季節の変わり目として重要視されています。2025年の土用の期間は以下の通りです:- 冬の土用:1月17日(金)~2月2日(日)

- 春の土用:4月17日(木)~5月4日(日)

- 夏の土用:7月19日(土)~8月6日(水)

- 秋の土用:10月20日(月)~11月6日(木)

- 二百十日(にひゃくとおか)

立春から数えて210日目にあたり、台風が襲来する時期として警戒されてきました。2025年は8月31日(日)です。 - 二百二十日(にひゃくはつか)

立春から数えて220日目にあたり、二百十日と同様に台風の時期として注意が必要とされています。2025年は9月10日(水)です。

これらの雑節は、日本の気候や農作業のリズムと深く関わっており、季節の移り変わりを感じる上で重要な指標となっています。